Was passiert, wenn wir Bilder von Wolken sehen? Und was, wenn wir Wolken sehen? Und was ist der Unterschied?

Ich träume viel. Tagsüber und natürlich auch Nachts. Oft von der Arbeit, auch krudes, wie Flugzeugabstürze in das Gebäude meines Kunden, oft von diffusen Problemen, die es zu lösen gilt und dann in einer Migräne münden. Und ich träume von der Sprache, die ich sprechen können möchte. Eine visuelle, eine auditive auch eine taktile. Eine, die nicht dokumentarisch ist, die nicht didaktisch ist, die nicht dissoziiert ist, eine die assoziiert ist und die assoziativ funktioniert.

Zu diesem Traum gehört der Wunsch Fotografien zu machen, die sich von den Gegenständen lösen. Und ein wenig hege ich die Hoffnung, dass mir das mit den Wolken gelingen möge. Dass sich die Sprache der Bilder in andere, in neue Assoziationsräume bewegt. Für Alfred Stieglitz war das die treibende Kraft hinter den Equivalents. Von ihm ist der Satz

I have a vision of life and I try to find equivalents for it in the form of photographs.

überliefert. Ein Ausdruck dessen, dass er mit Bildern etwas erzählen, dies aber nicht darstellen möchte. Meine Vermutung ist, dass dies für ihn ein wichtiges Kriterium für die Qualifizierung von Fotografie als Kunst war: Bildinhalte aus dem Rahmen befreien.

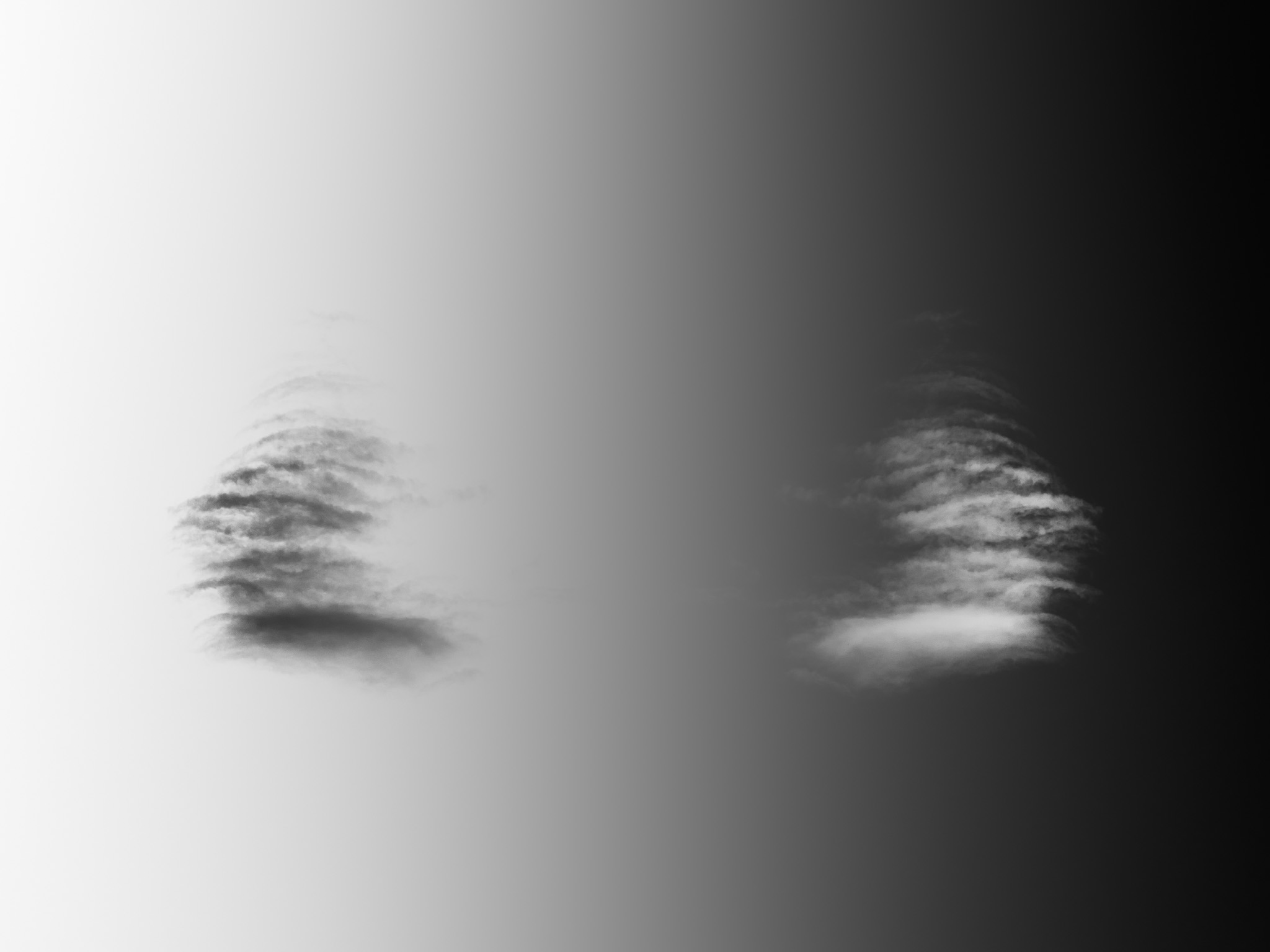

In der Reflektion darüber, wie denn ein solcher Abstand herzustellen ist, kam mir die Frage, worin denn der Unterschied besteht, wenn ich Wolken, bzw. wenn ich Bilder von Wolken ansehe. Ich glaube, in Bildern geht das räumliche Bezugssystem verloren. Ich kann mich in Bildern nicht aus der Form der Wolken klar orientieren. Sie könnten so oder anders angeordnet sein. Das stimmt natürlich vor allem für Bilder in denen kein Horizont zu erkennen ist. In Schwarz-Weißen tritt noch ein Moment der Abstraktion dazu. Die Bilder können sowohl als „Positive“, wie auch als „Negative“ funktionieren. Auch hier fehlen oftmals Bezugsgrößen um festzustellen, ob es sich um eine dunkle Wolke vor hellem Himmel oder um eine helle Wolke vor dunkel(-blauem) Himmel handelt.

Damit wird die Fotografie nicht nur ein Ausdruck in Form von Zeichen (hier im Sinne einer Zeichentheorie), sondern auch eine Meditation über sich selbst. Für Rosalind Krauss sind die Stieglitz’schen Equivalents genau eine solche. Bilder, die nicht nur assoziativ, sondern auch selbst-reflexiv wirken. Es stellt sich die Frage, ob das immer so ist? Ob bei Fotografien, die sich von der Welt zu lösen vermögen, ein Moment der Selbstbetrachtung als Medium stattfindet? Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr meine ich: ja. Einfach weil die Fotografie typischerweise so fest an der Welt, die sie abbildet, hängt, sodass jedes Moment, bei dem sie davon Abstand gewinnt, als Auslöser für ein Nachdenken über Fotografie wirkt.